2025.11.18

脳卒中後「手は動くのに使えない」理由とは? 麻痺手が“すっと出た”瞬間に起きていたこと

滋賀県守山市にあります自費リハビリ施設「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

脳卒中のあと、

「手が動いてきたけれど、生活の中でどう使えばいいのかが分からない」

という声をよく聞きます。

“動くこと”と“使えること”。

この二つのあいだには、いつも小さな橋が必要です。

今回はあるご利用者様のお話を紹介いたします。

■生活の中で「どう動かしたらいいかわからない」

先日のリハビリ開始時に

「手は動くようになってきた。けど、生活の中でどう動かしたらいいかわからへん」

とご利用者様は正直に話してくださいました。

動くだけでは

脳が“使い方の地図”をまだつくれていない状態。

■まずは手の”センサー”を目覚めさせるところから

手には、

位置や力加減を感じるための小さな筋肉(内在筋)がたくさんあります。

まずはそ麻痺した手の筋肉をやわらかくし、

指が動きやすく・感じやすくなる状態 をつくりました。

指を長軸方向にそっと牽引すると、

「おー、感じるで…ええわ」

と自然に声がこぼれました。

牽引の刺激は、

指の奥にある“深部のセンサー”を目覚めさせ、

脳が 「ここに手があるよ」 と受け取りやすくなる瞬間。

この“手の存在の目覚め”が

次の使い方を作る為の大事な一歩となるのです。

■会話から見つかったその人らしい”動き”のヒント

手の準備を進めながら、会話をしていると、

「コーヒーが好き」ということがわかりました。

そこでこの方の暮らしに即したタスクを用意しました。

缶ボトルコーヒーを使って、

・麻痺した手でボトルをそっと持つ

・反対の手で注ぐ

・蓋を閉める

そして、缶の蓋を開けて紙コップに注ぐと、

ふわっとコーヒーの香りがただよい、

**「あー…コーヒー、いい薫り」**と思わず声がこぼれました。

“好きなもの”の香りを感じるその瞬間、

その人らしさが戻ってくる。

それは、暮らしの中で手を使う意味を心が受け取った瞬間でもあります。

■脳と手が”もう一度つながっていく”時間

今回の区切りは、動くことが目的ではなく、

**“暮らしの中で使うことを思い出していく時間”**でした。

その背景では、脳の中の神経ネットワークが

もう一度つながり、手の“使い方”をつくり直していきます。

そして動きは脳だけでなく、意図・姿勢・環境・道具など、

いくつもの条件が重なって生まれるものです。

今日の役割分担は、その条件が自然と整い始めるための時間でもありました。

■動画で振り返るとことが、”リハビリ”になる理由

リハビリのあと、一緒に動画を振り返りました。

手がどう動いているか

どこに役割があるか

どれだけ参加できているか

目で確認することで、脳の中では

“次はこう動こう”という予行練習が始まります。

ただ見ているだけのようでも、

これはとても大切なリハビリです。

成功した瞬間を見返すことで、

「あ、できてるんや」

という気づきが自信になり、次の一歩を支えてくれます。

ご自宅でも見れるよう、動画もお渡ししました。

■そして帰り道。ふいに手が出た

リハビリを終え、お部屋へ戻るときでした。

ドアノブに向かって歩きながら――

すっと、麻痺している方の手が前に出たんです。

無意識の動き。

でも間違いなく、今日の経験がその背中を押していました。

私は思わず声をかけました。

「今、麻痺しているほうの手が先に出ましたね」

するとご本人は手を見て、

「ほんまや…!」

と驚いた表情に。

その無意識の手の動きは、

この方の手が“役割を思い出した瞬間”でした。

■暮らしの中で”手が戻っていく”ということ

リハビリの現場で起きた小さな変化が、

暮らしの場面でそっと現れる。

これこそ、どんな訓練より価値がある変化です。

手が動く

役割が生まれる

感じられる

気づきが生まれる

成功体験が刻まれる

無意識の行動につながる

今日の「すっと出た手」は、

その階段を一つのぼった証です。

■最後に

麻痺した手が役割を取り戻すとき、

それはいつも「ふいに」訪れます。

練習の中で、暮らしの中で、

気づかないうちに、手は戻っていきます。

今日のこの一歩が、

ご本人のこれからの暮らしにつながっていきますように。

焦らず、丁寧に、一緒に橋を渡っていきましょう。

2025.11.14

**脳梗塞後の立ち上がりがうまくいかない… “装具の安心に頼りすぎない体”を取り戻すリハビリの実例**

滋賀県守山市にあります自費リハビリ施設「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

「装具を外したい。でも、不安がある。」

そんなお声を、本当にたくさん耳にします。

・装具がないと歩けない気がする

・つま先が引っかかりそうで怖い

・夜中の移動に自信がない

・そもそも外していいのか分からない

その“揺れる気持ち”には、理由があります。

今回は、同じような思いを抱えていた方が、

ひとつ一つ、自分の足の力を取り戻していった物語をご紹介します。

「装具なしで立つなんて、とても無理だと思っていたんです。」

そう話してくださったのは、

脳梗塞から4年が経つ60代の方です。

装具をつければ、杖なしで歩くことができる。

けれど今年に入り、少しずつ“バランスの変化”を感じるようになりました。

特に立ち上がり。

今まで普通にできていた動作でしりもちをつくことが増え、

「なんかバランスが悪いんです」と不安を抱え、夏にリハ滋賀へ来所されました。

■「装具なしで立つの!?そんなことできるの?」

最初に装具を外すリハの話をしたとき、

ご利用者様は驚いていました。

もちろん、すぐに挑戦するわけではありません。

長い年月、装具という“安心”に頼ってきた足は、

硬さやこわばりが蓄積し、

自分の体重をしっかり受け止める準備が整っていないことが多いのです。

そこでまずは

装具に馴染んでいた足部を丁寧にほぐし

足底の感覚を取り戻し

座位でゆっくり足へ体重をかける練習へ。

足の裏が床をとらえる感覚が戻ってくると、

立ち上がりは少しずつ安定していきました。

■ 立ち上がりが整うと、言葉が変わる

足に体重が乗りやすくなると、

ご利用者様の表情にも変化が出てきました。

そしてある日、ぽつりとこう話されました。

「そのうち、装具とれて歩けるかな?」

最初の頃は考えもしなかった未来の話。

この言葉は、身体だけでなく“心の変化”が始まった合図です。

■ 夜中のトイレ…最大の不安

ご利用者様がもう一つ気にしていたのが、夜間の移動でした。

「夜中、トイレに行くときに装具をつけないと、怖いんです。」

脳卒中後の生活で夜間の一歩は、とても大きなリスクになります。

装具がないと

・寝起きでバランスが不安定

・足が思うように上がらない

・つま先の引っかかり

そして「夜間のトイレの度に装具を毎回つける大変さ」もあります。

この不安をどう減らしていくかが、大きなテーマでした。

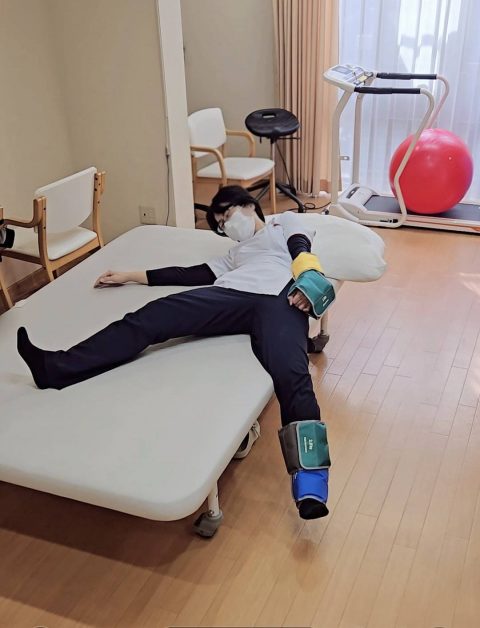

■ 装具でも裸足でもない、“ちょうどいい間”の選択

そこで提案したのが、

スポーツ用サポーター 「ザムスト」 を使う方法でした。

装具と裸足の間を埋めるために、

今回はスポーツ用サポーター「ザムスト」を使用しました。

(こんな形のサポーターです👇)

■ ザムストに変えた日、立ち上がりが劇的に変わった

装具のときは、

良い方の足を引いて立ち上がる癖がありました。

しかしザムストに変えると、

両足をそろえて立ち上がれる

一度だけでなく何度も安定して立てる

下肢の支持性が高まる

身体が“自分の足で立つ感覚”を思い出していくようでした。

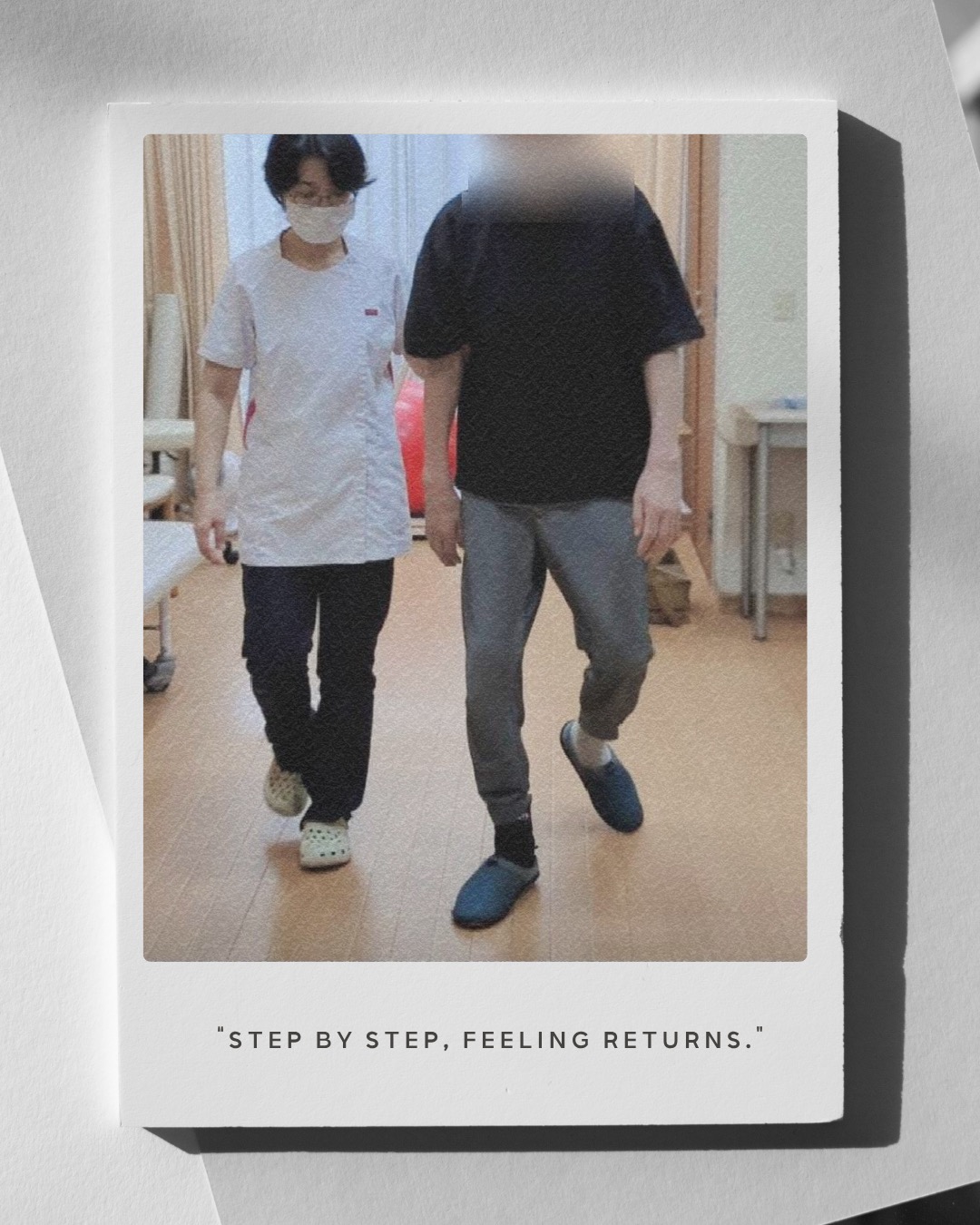

■ 「歩けそう」

そして、実際に歩いてみると…

つま先が、引っかからない。

一歩、また一歩。

ご本人の表情が明らかに変わっていきました。

「歩けた。」

「これから、これ使って練習したい。」

その言葉には、久しぶりに感じた“未来への期待”がにじんでいました。

■ 今日の一歩は、“夜中の安心”につながっている

ザムストでの成功は、

ただ歩けたという喜びだけではありません。

ずっと抱えていた

「夜中のトイレを、装具なしで安全に行きたい」

という願いが、

現実に近づいた瞬間でした。

足の裏で支える感覚

両足で立つ安定感

一歩目の迷いが減る

自分の身体への信頼が戻る

これらすべてが、

**“暮らしの中の不安を減らす力”**につながっています。

リハビリは、

ただ動きを取り戻すだけではなく、

日常で困らない力を少しずつ育てていくこと。

今日の一歩は、その未来につながる確かな一歩でした。

■ お問い合わせ

暮らしの中での不安や、

「これってどうしたらいいの?」というお悩みがありましたら、

いつでもお気軽にお電話やこのホームページのお問合せフォームからご相談ください。

お話をうかがうだけでも大丈夫です。

2025.11.11

「右手を使いたい」から「右手と生きたい」へ

滋賀県守山市にあります自費リハビリ施設「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

l今回はあるご利用者様の心の変化についてご紹介したいと思います。

■リハビリをはじめた当初の想い

リハビリをはじめたときは、

「ただ、指を曲げることができればいい」

と話されていたご利用者様。

けれど、続けるうちに、

少しずつ変わっていったのは——

“目標”ではなく、“考え方”でした。

■チャックを上げる、その小さな動作に宿る回復

この日のリハビリの最後は、

両手をつかって、ベストのチャックを上げること。

左手でスライダーを引き上げる。

そのためには、麻痺した右手で布地をそっと押さえる。

右手で押さえることができるからこそ、

スライダーはまっすぐ上がっていく。

チャックが上がった瞬間、

「おーっ」と思わず声がもれました。

■“支える・添える・感じる”という手の働き

ただ握る力だけではなく、

支える・添える・感じるという大切な手の働き。

感じて、動けるからこそ、

手は“使える”ようになり、

“自分の体の一部として生きていく”のだと思います。

■手を良くするには、“手だけ”を動かすのではなく

ご利用者様はリハビリを続けるうちに、

「手を良くするには、“手だけ”を動かしてもダメなんですね」

と気づかれました。

脳卒中による片麻痺の方にとって、

肩、腕、手首の安定性、足の支え、体幹の力——

そのすべてが、手の“使いやすさ”を支えています。

麻痺側の足にしっかり体重を乗せる練習をしたあと、

「腕が軽い、歩きやすい」と笑顔で話されるその表情に、

体がつながっていく喜びがにじんでいました。

■暮らしの中で“手とともに生きる”リハビリ

チャックを上げるほんの数秒。

その小さな動作の中に、

積み重ねてきた時間と努力が宿っています。

“手を動かすこと”がゴールではなく、

“手と一緒に生きていくこと”がリハビリの目的。

今日もまた、暮らしの中で

小さな「できた」が光っています。

その笑顔に出会えることが、

私たちのいちばんの喜びです。

2025.11.06

「起き上がる」って、こんなにも大変。 ― 重さを感じさせず、“動き出す力”を引き出すリハビリを求めて ―

滋賀県守山市にあります自費リハビリ施設「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

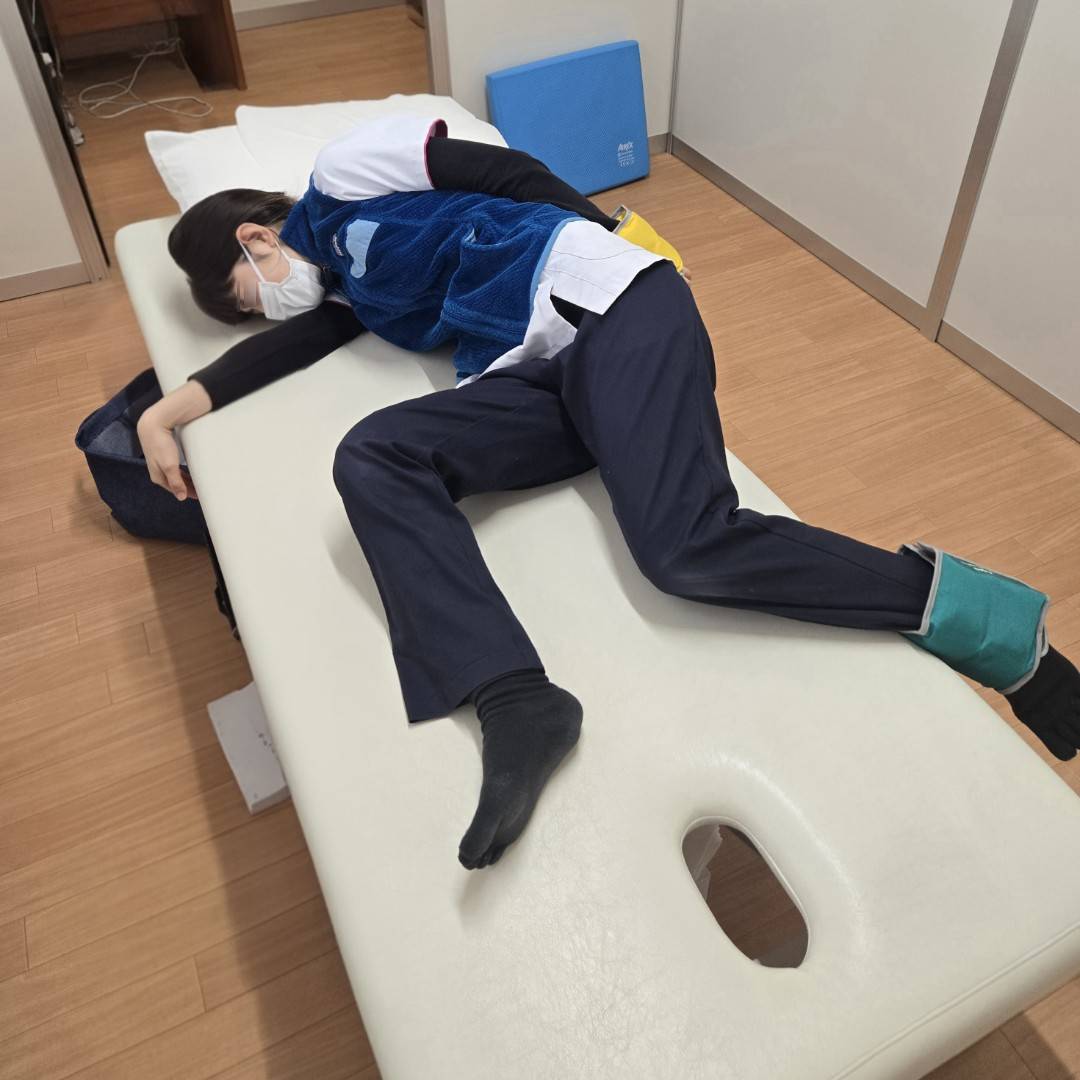

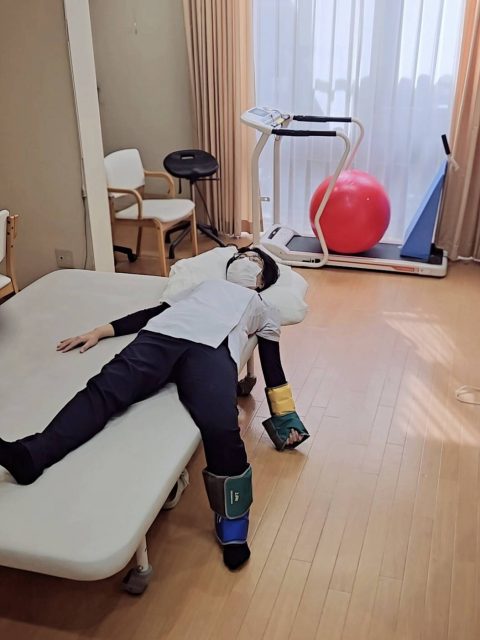

先日、勉強会で片麻痺の方を想定した寝返り・起き上がり動作の体験を行いました。

リハ滋賀でもスタッフ全員で、「感じて、考える」時間として共有しました。

◆ 鍼灸師・草川さんの体験

まず体験したのは、鍼灸師の草川さん。

左手と左足に重りをつけ、ベッドの左側半分を外に出して、

脳卒中で左片麻痺になった方の寝姿勢を模擬します。

最初のひとことは――

「落ちそう」「重い……」

そこから寝返り、起き上がりに挑戦。

「え?」「どうやるの?」「無理……」と、思わず言葉がもれます。

右手と右足をめいっぱい使って、何とか体を起こそうとするものの、

「腰が痛い」「肩がしんどい」――動作のたびに体の悲鳴が聞こえました。

1回、2回と繰り返すうちに、3回目にはもう「無理」「しんどい」とぐったり。

「1日に何回もこんな動作をしていたら、心が折れる。起き上がるのがつらいなら、動きたくなくなってしまう」

と、率直な感想を話してくれました。

◆ 私(小林)の体験

次に、私自身も体験しました。

重い手足、不安定な体。

動こうとしても、重りがまるで抵抗運動のように働き、身体が言うことを聞かない。

使える側の手足をフルに使って、なんとか寝返り、起き上がり。

かかった時間は33秒。

通常の起き上がりよりも、はるかに長い時間です。

その33秒の間に感じたのは、

普段、手足や体の重さを感じずに「動けていること」が、どれほどすごいことなのか。

そして、「手足が重い」という状態が、

いかに日常動作を難しくするかという現実でした。

◆ 重力の中で生きる私たち

地球では、重力下で生きることが大前提。

私たちは日常の中で、知らず知らずのうちに

重力に抗い、重力に従いながら動いています。

その環境で「自分の手足や体が重い」ということは、それだけで大きな負担。

だからこそ、少しでも手足や体を軽く感じられるように整えることが、

“動きやすさ”と“やる気”を取り戻す第一歩になります。

◆ “重さを感じさせない”アプローチ

体験の最後に、草川さんには**「手の重さを感じさせず、軽く感じられるようにする起き上がり」**を再度体験してもらいました。

手や指から丁寧に感覚入力を行い、

上肢の重さを軽く感じられる状態に整えたうえで、

リーチ(手を伸ばす動き)から寝返り・起き上がりへとつなげます。

すると、腕がふっと軽くなり、

自分で体を動かす感覚が戻ってくる。

結果として、良い方の手で「引っ張る」といった強い代償ではなく、

自然で機能的な動きが生まれました。

草川さんの感想は――

「すごく楽。変な力も入らないし、手のがんばりもいらない。」

そして、少し間を置いて、

「この楽な起き上がりができたら、泣く方が少なくなると思う。」

と静かに話されました。

◆ “動き出す力”を引き出すリハビリ

この一言には、リハビリの本質が詰まっています。

力で動かすのではなく、

軽く感じられる身体を整え、ご本人の中にある“動き出す力”を引き出す。

それが、私たちが目指すリハビリのかたちです。

感覚を通して、重さがふっと軽くなり、

そこから自然に生まれていく動き。

それは、私たちが「動かした」からではなく、

ご本人の中にある“動く力”が引き出された瞬間。

リハビリとは、

その力を感じ、導く営みなのだと改めて感じました。

◆ おわりに

軽く感じられる身体は、心も前向きにする。

動きが生まれる瞬間には、笑顔が生まれる。

Body and mind, more active.

2025.10.30

「高いからこそ、迷う。でも、その迷いの先にあったもの。」

滋賀県守山市にあります自費リハビリ施設「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

「おたくは、お値段高いですよね。」

このお言葉をよくいただきます。

自費リハビリは、どうしても“高額”です。

1回1〜2万円、月にすると数万円から十数万円。

「もし効果がなかったらどうしよう」という不安は、誰にでもあります。

でも実際に体験された方の言葉の中には、

その不安の奥にある“本当の想い”が見えてきます。

■退院後の不安と迷い

あるご利用者さまが、こう話してくれました。

「退院するときに、お医者さんやリハビリの担当者からは

『今後もリハビリはつづけてください』と言われました。

でも、どこで、どんなリハビリができるかは教えてもらえなくて。

家族がいろいろ調べてくれて、こちらを見つけてくれたんです。

体験を受けるまでは本当に不安でしたけど、

今は“もっと早く知りたかった”と思います。」

この言葉には、

“続けたいのに、つづける場所が見えない”という退院後リハの現実と、

“自分らしくで生きたい”という強い願いが詰まっています。

■「損したくない」よりも、「希望を失いたくない」

心理学でいう“プロスペクト理論”では、

人は「損をする痛み」を避けようとする傾向があるといわれます。

でも、自費リハビリを選ぶ方の多くは、

“お金を失いたくない”のではなく、

“もうこれ以上、できなくなる自分を見たくない”という想いから一歩を踏み出されています。

■不安を希望に変えるには

不安をきれいに消すことは難しいかもしれません。

けれど、**「体験を通して、変化を感じること」**が

その不安を希望に変えるきっかけになります。

「ここなら自分に合いそう」と感じられる体験

「専門職がちゃんと見てくれている」という安心

「この先にできるようになるかもしれない」という期待

それが、“高額”の意味を“価値”に変えていく瞬間です。

■最後に

「高いからこそ、失敗したくない」

その気持ちは、誰にでもあります。

でも、金額以上の“希望”を感じられたとき、

それはもう“支出”ではなく、“投資”になります。

私たちは、

“もう一度、自分らしく生きたい”という想いを、

一緒に形にしていきたいと考えています。

「次の一歩」は誰でもとても勇気のいること。

迷いながらでも大丈夫です。

体験の中で、一緒に”これから”を見つけていきましょう。

お問い合せはお電話でも承っております。

下記の電話番号までお気軽にお問い合わせください。

脳梗塞リハビリステーション滋賀

077-514-2255

受付時間 9:00-18:00 [ 土・日除く ]