2025.06.24

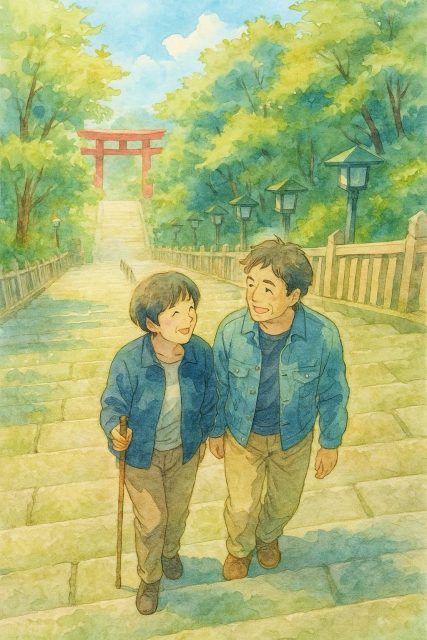

この足で、また家族と出かけられるなんて――神社の階段の先で、見えた景色

滋賀県守山市にあります自費リハビリサービス「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

「退院してからの生活」

「このまま歩けるのだろうか……」と不安を抱えておられる方も少なくありません。

今回ご紹介するのは、そんな不安な日々のなかで、ご家族とともに一歩ずつ歩みを重ねた方のお話です。

この方は、脳卒中を発症され感覚障害が強く、なんとか杖で歩けるようになったタイミングで退院となりました。

でも、そのとき、こんな想いでいっぱいでした。

「この状態で、ほんとうに生活できるのか…」

ご本人様だけでなく、ご家族様も大きな不安を感じていたそうです。

そんなとき、ご家族様がインターネットで当施設を見つけてくださいました。

お問い合わせをいただき、体験に来てくださったとき、こうお話しされました。

「右足のしびれが強くて、地面がちゃんと踏めているか分からないの。」

足元を見ると、足部はかたく、指も曲がり込んでいる状態。

感覚障害の影響で下肢がつっぱり、筋肉もうまく働かない状況でした。

歩くときも怖々され、動きも非常に硬かったです。

ご家族様は「ロボットみたいな歩き方」とおっしゃっていました。

まず私たちは、足部からの情報を「感じやすくする」ことから始めました。

関節のアライメントや動きを整え、積み木を使いながら足の裏で地面を感じるトレーニングを重ねていきました。

ご利用は週1回。だからこそ、ご自宅でも取り組める課題をご提案し、日々の生活に「感覚を取り戻す体験」を組み込んでいただきました。

2ヶ月後、ご利用者様がこう報告してくれました。

「最近なんとなくだけど、足がわかるのよね。」

「そのせいか気づいたら、駅の階段を一段ずつ足を交互に登っていたんです。」

そして、4ヶ月後。

発症してから初めてのご家族との旅行に出かけられました。

行き先は、階段がたくさんあることで知られる神社。

足元が不安定で、歩くことに自信を持てなかったご利用者様――

その階段を、一段ずつ、自分の足で登りきったのです。

参拝を終えたあと、ご家族様が言ってくださいました。

「リハビリ、続けてきて本当によかったね。」

ご利用者様とご家族様はともに喜ばれました。

「歩くことに、少しずつ自信がついてきた。」

その一歩の裏には、ご本人の努力と、そっと寄り添い続けたご家族の存在がありました。

これからも、「もう一度、家族と出かけたい。」

そんな想いを、私たちは一歩ずつ支えていきます。

お問い合わせ・体験をご希望の方へ

脳卒中後の生活や、歩くことへの不安がある方へ。

当施設では、初回体験リハビリや、カウンセリングも受け付けております。お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。

2025.06.20

「支える鍼灸」高齢者・片麻痺の方にも安心 「体と心を整える」リハ滋賀の鍼灸ケア

脳梗塞リハビリステーション滋賀の小林です。

今回は、高齢者・片麻痺・リハビリ後の不調にも“生活に寄り添う鍼灸”を。

解剖学と東洋医学を活かした、リハ滋賀の“支える鍼灸”をご紹介します。

「鍼灸って、肩こりや腰痛の人が受けるものでしょ?」

そう思っている方は、少なくないかもしれません。

でも、わたしたちが提供している鍼灸は、ちょっと違います。

対象となるのは、

● 片麻痺があって動作が不自由な方

● リハビリは卒業したけれど、まだ痛みや不調が残っている方

● 加齢による体力低下や生活の困りごとを抱える高齢の方

そんな方々にこそ、鍼灸のやさしさが届いてほしいと考えています。

私たちが目指すのは、“治す”ことだけを目的にするのではなく、“その人の一日が、少しでも楽になること”を目指す鍼灸です。

「ズボンが上げやすくなった」

「夜ぐっすり眠れた」

「歩くときのふらつきがマシになった」

そんな、暮らしの中の小さな変化を、からだに、心に、やさしく届けていく——

それが、リハ滋賀の鍼灸です。

🔸 解剖学、東洋医学、生活環境。

わたしたちは、どれか一つに偏るのではなく、

・身体の構造としての不調(筋・関節・神経)

・東洋医学的な見立て

・その人の生活習慣や環境(寝具、生活動線、介護状況)

これらすべてを「その人まるごと」の視点で見立てます。

🔸 そして、何より大切にしているのが「やさしさ」です。

ただツボに鍼を打つだけでなく、

・どの姿勢が安全か

・どんな声かけが安心か

・どのくらいの刺激がちょうどいいか

そういった“その人の感覚に寄り添うケア”であることを、何より大切にしています。

鍼灸は、治療ではなく「支援」でもあります。

それはまるで、“もうひとつのリハビリ”。

からだにふれ、こころにふれ、

「その人らしさ」を取り戻していくプロセスです。

🍀 もし、あなたやご家族にこんなお悩みがあれば

「リハビリ後も痛みが残っている」

「麻痺があって、生活動作がしんどい」

「なんとなく体調がすぐれず、安心できる場所を探している」

そんな時は、ぜひご相談ください。

私たちの鍼灸は、からだの一部ではなく、“あなたの生活まるごと”に寄り添うものです。

お気軽にホームページお問合せフォーム・お電話でご相談ください。

あなたの「その日が、少しでも楽になるように」。

わたしたちの鍼灸が、そっと力になりますように。

2025.06.17

「最初は高いと思った。でも、やってよかった」 ――ご夫婦で実感した、当施設のリハビリの“価値”

滋賀県守山市にあります自費リハビリサービス「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

退院後、慣れない介助に追われてご家族が不安や疲れを抱える。

そんなお声を、私たちは何度も耳にしてきました。

今回ご紹介するのは、「最初は高いと思ったけれど、やってよかった」とお話しくださった60代ご夫婦のエピソードです。

ご本人の変化だけでなく、ご家族の心にも明るい変化があった体験を、ぜひ読んでいただけたらと思います。

「この金額で続けるのは、正直 迷ったよ。」

「でも、いまは、それ以上の“安心”と“希望”をもらえた時間だったと思う。本当にありがとうね。」

これは、当施設でリハビリを終えられたご夫婦のご主人が、最後に残してくださった言葉です。

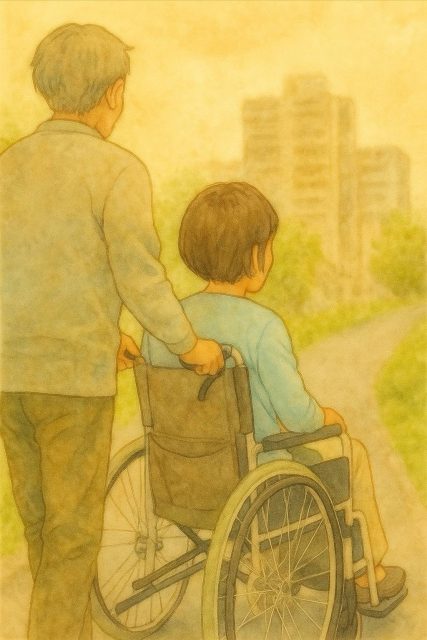

60代のご夫婦。

奥様はある日、買い物帰りに自転車で転倒し、頭部を強く打ちました。

頭部外傷によって入院、そして退院される頃には、車椅子での生活。

立ち上がることもできず、トイレの動作もすべてご主人の介助が必要な状態でした。

思うように体が動かないことに、奥様は不安を強く感じられ以前と比べると性格が怒りっぽくなられてしまいました。

また、ご主人も持病があり、介護の負担は身体的にも精神的にも大きなものとなっていました。

「このままじゃ、自分の体ももたないと思った」そう語るご主人は、介護保険サービスのリハビリだけでは不十分だと感じ、

当施設の自費リハビリ体験に申し込まれました。

「高いな…」と最初は戸惑いもあったそうです。

でも、「自宅で過ごす生活を支えられるなら」という一心で、一歩を踏み出されました。

それから、週1回の通所。

リハビリと生活動作の練習を重ねて3ヶ月後。

奥様は、以下の改善がみられました。

✅ ご自身で立ち上がれるようになり

✅ トイレの動作も自立され

✅ ご主人の介助は、ほとんど不要に

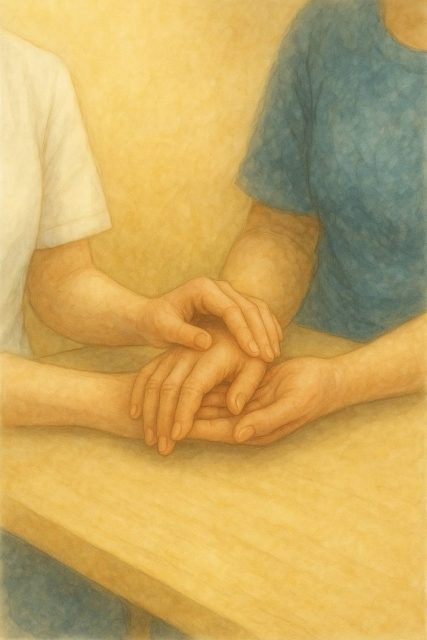

「妻が最近穏やかになり、優しい言葉がでてくるようになった。」

「自分の時間が、久しぶりに戻ってきた。」

と、ご主人は少し照れくさそうに、でも嬉しそうにお話しくださいました。

ご主人は最後に、こうおっしゃいました。

「最初は、正直高い思った。でも、妻の変化を目の当たりにして、いまはそれ以上に価値があったと感じる。

やってよかった。ほんとうに、そう思う。」

数字では測れない価値をご主人は見出してくださいました。

私たちのリハビリは、「日常が変わる」ことを大切にしています。

そして、それを一番近くで見守るご家族の「安心」も、大切にしています。

同じように迷っておられる方へ。

「話を聞いてみたいだけ」でも大丈夫です。

本日も「お話だけでも大丈夫ですか?」とのお問合せがございました。

ご本人様、ご家族様、どなたからのご相談でもお待ちしています。

ホームページのお問合せフォームやお電話からお気軽にご相談くださいませ。

2025.06.16

入院中に「ここを知っていたら…」 そんな声から生まれた、病院様向けご案内資料

滋賀県守山市にあります自費リハビリサービス「脳梗塞リハビリステーション滋賀」の小林です。

「もっと早く、入院中にここを知っていたら…」

「退院したあと、どこにも相談できずに困っていたんです」

当施設に通われているご利用者様から、そんなお声を何度もいただいてきました。

「退院」はゴール。でも新しいスタートでもあります。

ご自宅での生活や社会復帰に向けて、退院してからはじめて気づくことが沢山あります。

ご自宅での生活、不安定な歩行、外出への不安、ご家族の介助方法等。

こうした悩みは、退院直後に強く感じられることが多いのです。

「入院しているときはなかなか退院後のイメージがつかなかった。」

あるご利用者様はそうお話をされました。

私たち「脳梗塞リハビリステーション滋賀」は、退院後の“その先”を、安心して歩めるように――

医療・福祉の経験を活かしながら、個別対応のリハビリ・支援を行っています。

今回、その取り組みをより多くの医療機関の皆様に知っていただくため、地域連携室やリハビリテーション部門の方々に向けたご案内資料を作成し、郵送いたしました。

資料には、こんな内容をまとめています

✅ 医療・介護現場の経験者による個別支援の流れ

✅ 鍼灸+リハビリの組み合わせによる120分プログラム

✅ 自費リハビリで解決できること

✅ よくあるご質問(紹介のタイミング・費用感など)

「一度体験してみたい」そんな方は

当施設では、月5名限定の体験プログラムを実施しています。

3回セット:11,000円(税込)(120分×3回)

内容:カウンセリング、評価+鍼灸60分・リハビリ60分+自宅アドバイス。

対象:退院後の生活に不安を感じている方。

また、「いきなり体験は……」「話だけでも」

という方は、無料のカウンセリングも行っております。

ご本人様だけではなく、ご家族様のみでのカウンセリングも承っております。

資料の請求だけでも大丈夫です。

お気軽にお問合せフォームやお電話でお問合せくださいませ。

退院後の人生が、「もう無理かもしれない…」ではなく、「またやってみたい」「できるかもしれない」へと変わっていくように。

小さなきっかけを届ける場として、私たちはこれからも病院の皆さまと連携しながら支援を続けていきます。

2025.06.12

「“わからなかった指”が、動き出す。脳の地図が目を覚ました日」

脳梗塞リハビリステーション滋賀の小林です。

先日体験を受けられたご利用者様をご紹介させたいただきます。

「左はどの指がどこか、わからないんです」

そうおっしゃったのは、脳卒中後遺症の60代の女性の方でした。

感覚の鈍さがつらく、物をつかむのも、ボタンを留めるのも苦手になっていたそうです。

一番困っていること。

それは、軍手が上手くはめられないため、趣味のガーデニングが億劫になっていることと、ため息をつきながらお話をされました。

そこで、リハビリでは感覚をメインに行いました。

内容は、とてもシンプルだけど、非常に大切なこと。

それは、タオルで、1本ずつの指をこすること。

手のリハビリで「タオルで手をこすること」はよくあります。

しかし、指を1本1本こすることは少ないと思います。

ご利用者様も「やったことない」とお話されました。

「これは親指」「これは中指」と、

声に出して確認しながら、ゆっくり、やさしく、丁寧に指を1本1本こすることを何度も行いました。

しばらくして、ご利用者様はこうおっしゃったのです。

「あっ、今こすってるの、ちゃんと“ここ”ってわかります!」

「指の間こすられると、すごく感覚がわかる!」

「なんか、動かしやすい気がします」

「難しいことしなければいけないと思っていたけど、こんな簡単なことでいいのね。」

リハビリ終了後、「タオルで1本ずつ指をこすること」をご自宅でも行うことを、ご利用者様と二人で約束しました。

1週間後、ご利用者様が「前より指が1本ずつわかりやすくなりました。そのせいか、軍手をはめるのが少し上手になったの!」と

うれしそうな表情で報告をしてくださいました。

このような体験は、脳の中の「感覚の地図」が動きはじめたサインかもしれません。

脳には、体の各部位を感じる場所がきまっています。

1980年代にMerzenichたちが行った実験で、こんなことがわかりました。

・サルの指を切断すると、その場所には隣の指の感覚が侵入

・一方で、特定の指をよく使わせると、脳の中のその指の領域が広がった。

つまり、

使わないと→他の感覚が入り込む

使えば→脳の地図が広がる

脳の変わる力です。

「たった1本の指」でも「タオルでこするだけのやさしい刺激」でも脳は変わろうとしています。

あきらめかけていた感覚や動きに、もう一度出会える可能性が、そこにあります。

もしあなたや、あなたの大切な方が、「感覚がわかりにくい」「動かしにくい」と感じているなら、

一度、その“指の声”を聞いてみませんか?

無理なく、ご自分のペースで「感じてみる」という体験の中で、脳が再び反応を始める。

そんな力を引き出せるように、私たちは寄り添っています。

何もしなければ変わらないかもしれない」でも、「やってみたら、変わるかもしれない」

その可能性を、ぜひ一緒に探してみませんか。

脳梗塞リハビリステーション滋賀では、お一人お一人にあわせた自費リハビリを提供しています。

毎月先着5名限定 特別体験プログラム3回11,000円を行っております。

まずはお気軽にお問合せ、お申込みくださいませ。

※参考文献:

Merzenich MM et al. (1983). Neuroscience, 8(1), 33–55

Merzenich MM et al. (1983). Neuroscience, 10(3), 639–655

お問い合せはお電話でも承っております。

下記の電話番号までお気軽にお問い合わせください。

脳梗塞リハビリステーション滋賀

077-514-2255

受付時間 9:00-18:00 [ 土・日除く ]